I - Les avions

1 - Les forces agissant sur l'avion

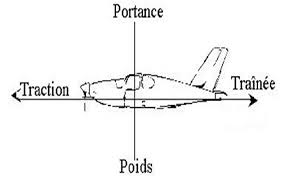

Ici, nous avons modélisé un avion suivant une évolution rectiligne et uniforme. Son altitude et sa vitesse sont constantes : le poids et la portance se compensent de même pour la traction et la traînée. Ces 4 forces se compensent en 1 point, c'est le centre de gravité (entre les deux ailes).

Un avion, lors de la phase de décollage, aura sa portance supérieure à son poids ce qui entrainera l'ascension de l'avion. De plus, lors du décollage, l'avion accélère, la force de traction sera donc supérieure à celle de trainée.

A) La traînée

La traînée est définie par la formule suivante :

La trainée Fx est en newton

-

masse volumique du fluide (en kilogramme par mètre cube)

masse volumique du fluide (en kilogramme par mètre cube) -

vitesse relative du fluide (en metre par seconde)

vitesse relative du fluide (en metre par seconde) -

surface alaire (la surface projetée d'une aile en mètre carré)

surface alaire (la surface projetée d'une aile en mètre carré) -

coefficient de trainée (constante propre à chaque appareil)

coefficient de trainée (constante propre à chaque appareil)

B) La traction et le poids

La traction dépend de la motorisation de l'avion.

Le poids dépend de la masse de l'objet (ici un avion) et de la pesenteur:

P= m . g

Avec:

P: poids (en newton)

m: masse du corps (en kilogramme)

g: intensité de la pesenteur (en newton par kilogramme)

C) La portance

Quand le flux d'air arrive face à l'aile d'un avion, il se divise : une partie de ce flux suit le côté inférieur de l'aile (intrados), l'autre suit le côté supérieur de l'aile (extrados). L'angle d'incidence de l'aile dévie la plus grande partie de ce flux vers l'intrados créant ainsi une dépression au niveau de l'extrados et une surpression au niveau de l'intrados. L'aéronef est ainsi tiré vers le haut grâce au phénomène de sustentation.

Le phénomène de déviation de flux d'air, permet également la portance. Il est lié à l'incidence de l'aile. L'air vient « pousser » sur l'intrados de l'aile « poussant » ainsi l'avion vers le haut.

On peut donc dire qu'un avion a besoin d'ailes pour voler car, sans celles-ci, sa portance est quasiment nulle.

La portance est définie par la formule suivante :

La portance F est en newton

Avec :

masse volumique du fluide (en kilogramme par mètre cube)

masse volumique du fluide (en kilogramme par mètre cube)

vitesse relative du fluide (en mètre par seconde )

vitesse relative du fluide (en mètre par seconde )

surface de référence (en mètre carré)

surface de référence (en mètre carré)

coefficient de portance (constante propre à chaque appareil)

coefficient de portance (constante propre à chaque appareil)

2 - Comment agir sur l'avion pour le diriger ?

Palonniers (pédales) : Afin d'agir sur l'axe de lacet, les palonniers contrôlent la gouverne de profondeur pour changer la direction et maintenir la direction stable par petits réglages.

Manche à balai : Afin d'agir sur l'axe de roulis, il contrôle les ailerons et permet des changements de direction plus importants et rapide que ceux permis par les palonniers. Le manche à balai permet également d'agir sur la gouverne de profondeur qui agit sur l'axe de tangage permettant à l'avion de « monter » et de « descendre ».

Ces commandes permettent à un avion d'avoir un vol controlé.

En conclusion, les ailes permettent de créer de la portance et sont donc nécessaires au vol d'un avion.

II - Les Montgolfières

Tout comme l'avion, la montgolfière est un aéronef mais à l'instar de l'avion, celle-ci peut se mouvoir dans l'air un temps donné et sans ailes. Nous allons dans cette partie vous présenter par quels phénomènes physiques et techniques la montgolfière vole et répond à la problématique: "un aéronef peut-il voler sans ailes ?".

1 - Comment fonctionnent-elles ?

La montgolfière est un aérostat c'est-à-dire que c'est un aéronef plus léger que l'air contrairement aux aérodynes (Avions,Hélicoptères...).

Conçu en 1782 par les frères Montgolfier, cet appareil est composé de trois éléments principaux :

- l'enveloppe, généralement en nylon et enduite de polyuréthane, lui permet de se protéger des rayons U.V et de réduire les fuites d'air chaud

- le brûleur, situé sous l'enveloppe délivre une longue flamme (3 à 6m). Il peut être simple ou double et est alimenté par un tuyau qui le relie à une bouteille de gaz en propane.

C'est au contact de la veilleuse que le propane s'enflamme.

- la nacelle en osier et en cuir qui offre une grande souplesse à l'atterrissage.

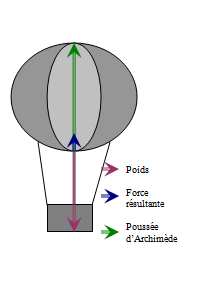

Ci-dessous une représentation schématisée de la montgolfière :

La montgolfière, pour se mouvoir, utilise deux forces principales :

-

la poussée d'Archimède : tout corps plongé dans un fluide, un liquide ou gaz subit une poussée verticale dirigée vers le haut, égale au poids du fluide déplacé.

Pa = Vdéplacé x mFluide x g

Pa correspond à la poussée d'Archimède, Vdéplacé au Volume déplacé et mFluide à la masse du fluide. g est une constante qui correspond à l'accélération de la gravité.

C'est une force élémentaire qui est responsable du vol des montgolfières. Le principe est de chauffer un grand volume d'air afin de rendre l'ensemble (Montgolfière + passagers) plus léger que l'air. En effet l'air chaud est plus léger que l'air froid (Vair chaud < Vair froid). Ainsi une montgolfière ne peut s'élever que si la valeur de la poussée d'Archimède est supérieure à son poids.

-

Le poids, force de haut en bas exercée sur un objet, est dû à la pesanteur.

P = m x g : avec P symbole de poids qui s'exprime en newton, m la masse en kg et g la constante gravitationnelle en mètre par seconde au carré.

Comme le poids de la montgolfière est plus faible que l'air déplacé, la résultante des forces s'exerçant sur la montgolfière va du bas vers le haut et fait décoller le ballon. C'est la force résultante ascensionnelle.

Bilan des forces de la montgolfière :

2 - Les différences et les points communs avec les avions

Tout comme l'avion, la montgolfière est un aéronef. Elle évolue au sein de l'atmosphère terrestre, est capable de se mouvoir dans l'air et subit les mêmes forces météorologiques que l'avion.

Néanmoins, les forces permettant le vol de l'appareil sont différentes de celles de l'avion puisqu'il s'agit pour la montgolfière de la poussée d'archimède et du poids tandis que la trainée, le poids, la portance et la poussée sont celles de l'avion. Les moyens de se diriger diffèrent selon l'appareil puisque l'avion change de direction et se déplace à l'aide de ses gouvernes alors que la montgolfière se déplace en utilisant les vents.

Rappelons aussi que la montgolfière est un aérostat, c'est à dire qu'en vol celle-ci est plus légère que l'air et que l'avion est un aérodyne, ce qui signifie que lorsque celui-ci vole, il pèse plus lourd que l'air.

La montgolfière et l'avion sont tous les deux des aéronefs qui, pour voler, se reposent sur des forces différentes. Nous avons démontré dans les parties précédentes que l'avion s'appuyait sur la portance et donc sur ses ailes pour voler tandis que la montgolfière s'appuyait sur la poussée d'archimède. Sachant que la montgolfière ne possède pas d'ailes et qu'elle peut voler alors un aéronef peut voler sans ailes.

III - Les phénomènes météorologiques et leurs conséquences sur le vol des aéronefs

1 - Les vents

Les vents sont des phénomènes métérologiques qui peuvent perturber le vol d'un avion autant que celui d'une montgolfière. Nous allons vous expliquer leur fonctionnement avant de comparer les capacités de la montgolfière ( aéronef sans ailes) et de l'avion à voler

lorsque le vent est fort.

« Le cycle de l'air »

Le soleil chauffe l'air, qui devient léger et converge vers une zone où il est aspiré vers le ciel. Il s'élève dans le sens contraire des aiguilles d'une montre à cause du mouvement de rotation de la Terre. Une zone de basse pression où l'air se condense apparaît alors, provoquant mauvais temps et pluie. En montant, l'air se refroidit petit à petit. Il atteint sa température la plus froide au niveau de la tropopause (environ 10 km d'altitude). Là, il est expulsé de part et d'autre de la zone de dépression. En se déplaçant, l'air froid et lourd forme alors le vent de haute altitude. Plus l'air est aspiré et expulsé violemment, plus ce vent sera fort. L'air froid converge et retombe, mais cette fois dans le sens des aiguilles d'une montre. Cet air dense exerce une pression atmosphérique et se réchauffe en descendant jusqu'au sol. Dans cette zone (anticyclone), l'air a perdu son humidité engendrant un temps chaud et dégagé. L'air chauffé en surface est alors expulsé à cause de la forte pression atmosphérique. Le déplacement de l'air chaud vers la zone dépressionnaire crée le vent de surface dont la vitesse dépend de la pression atmosphérique et de la distance entre l'anticyclone et la dépression.

Tout cela forme un cycle qui recommence.

Comment le relief modifie le vent et en quoi celui ci peut rendre un vols de montgolfière ou d'avion dangereux?

-La chaîne de montagne : le vent humide d'hiver, plus froid au sommet, se condense, créant un vent sec et chaud (20°C de plus en moyenne) de l'autre côté.

-Flèche rouge : vent chaud -Flèche bleue : vent froid -Sommet de la montagne : condensation

-Le relief isolé : le vent le contourne de chaque côté. Derrière, des tourbillons se forment. Sur une île, frappant de plein fouet, le vent s'affaiblit sur la terre et se renforce sur les côtés.

-Vallées et détroits : le vent canalisé se renforce en sortant et des tourbillons se forment.

-La plaine continentale : le vent violent balaye la terre, sable ou neige en un nuage épais : blizzard glacial, sirocco (vent chaud et très sec qui souffle du désert vers le littoral sur tout le bassin de la Méditerranée).

-La mer et l'océan : ne rencontrant aucun obstacle, le vent souffle bien plus fort que sur les terres. Sur les eaux chaudes, des ouragans peuvent se former, atteignant parfois 250 km/h.

-La zone urbaine : le vent est irrégulier, il tourbillonne à cause de l'atmosphère instable et chaude et des obstacles urbains, qui agissent comme des montagnes ou des vallées.

La structure de la montgolfière ne lui permet pas de voler sans risque si le vent au sol est de plus de 15 kilomètres par heures. De nombreux modèles d'avion ont des capacité supérieures en terme de résistance au vent.

On peut donc dire qu'un aéronef possedant des ailes est plus efficace que la montgolfière pour affronter des vents forts.

2 - Les nuages (orages, pluie)

Tout d'abord, la majorité des nuages sont inoffensifs.

Ceux situés le plus haut (entre 6000 et 15000m d'altitude) tel que les Cirrus ou Cirrostratus ne présentent que des risques minimes pour les avions en raison de leurs petites tailles C'est de même pour les Nimbostratus ou Altostratus que l'on trouve autours de 2000 et 6000 mètres.

Tous ces nuages se développent horizontalement et peuvent être aisément évités.

En revanche les altos-cumulus petits nuages situés autour de 2000 mètres d'altitude peuvent prendre de l'importance et se transformer en cumulus. Ces nuages se développent verticalement. Bien qu'ils ne créent eux-même que peu de danger, ils peuvent rapidement se transformer en cumulonimbus (nuage en forme d'enclume) pouvant monter jusqu'à 15 kilomètres de hauteur (impossible à éviter). Les cumulonimbus sont instables (vents forts, éclairs, pluies verglacées, différences importantes de température). Ils sont responsables des orages et peuvent se former de différentes façons :

-soit une masse d'eau (sous sa forme gazeuse) est chauffée plus que son milieu et monte dans le ciel jusqu'à refroidir formant ainsi un nuage.

-soit une masse d'eau (vapeur) monte grâce à un relief.

-soit une masse d'eau (sous sa forme gazeuse) rencontre une autre masse d'air plus froide, elle est alors plus chaude que son milieu et monte.

Une fois ces nuages formés, si l'air est suffisamment humide, la vapeur d'eau se condense autour de grains de poussière. Cependant, en se condensant, les gouttelettes produisent de l'énergie sous forme de chaleur. Dès lors, le nuage est plus chaud que son milieu et monte. Ce phénomène se reproduit jusqu'à ce que la chaleur libérée par la condensation ou l'humidité soit trop faible. Cela arrive autour de 15 km (pour le cumulonimbus d'altitude). Le nuage s'étend à l'horizontal donnant au cumulonimbus sa forme d'enclume.

Exemple de Cumulonimbus

Les cumulonimbus sont les plus grands dangers en aéronautique, on y trouve de violent courants d'air qui rendent le vol incontrôlable (variomètre et autres instrument illisible) et qui augmentent le risque de crash.

Les courants peuvent également en quelques secondes faire monter l'avion de plusieurs milliers de mètres. Cela entraîne des changements de température importants (-3 degrés Celsius tous les 100 pieds à partir de 2000 pieds) qui peuvent conduire au gel des moteurs ou la cristallisation de l'eau sur les ailes (augmentation de la traînée et du poids). De plus, on trouve au sein des cumulonimbus une visibilité presque nulle.

Les montgolfières ne peuvent affronter ces nuages et ne volent tous simplement pas si ceux-ci se déclarent. Les avions en revanche, bien qu'également affectés par les conditions météorologiques qu'offrent ces nuages, peuvent voler malgrés les cumulonimbus. Ils doivent cependant éviter les plus gros et le risque n'est jamais nul, comme en témoigne des accidents (vol Paris Rio).

Avion de ligne après avoir traversé un cumulonimbus

3 - Les phénomènes de trous d'air

Les trous d'air font partie des turbulences que peuvent subir les aéronefs durant leur vol.

L'air est un fluide, il est fait de masses d'air chaud et de masses d'air froid. L'air chaud monte car il est moins dense que l'air froid et donc l'air froid descend. Cette différence atmosphérique entraîne une perte ou un gain d'alitude de l'aéronef, mais en aucun cas, l'avion ne se retrouve dans une zone vide d'air. La turbulence est un état d'instabilité de l'air qui peut avoir plusieurs origines. Elle peut apparaître à l'endroit où deux masses d'air de températures différentes se rencontrent et se mélangent (on parle alors de front d'air chaud ou froid). L'avion vole plus vite que la vitesse de l'air (ce n'est pas le cas de la montgolfière) et rencontre donc plus de masses d'air differentes et subit donc plus de trous d'air. En revanche, pour les montgolfières, les changements d'altitude entraînés par les trous d'air sont plus importants car celle ci ayant un vitesse plus faible que l'avion, elle reste dans la même masse d'air plus longtemps.

La turbulence est ce que l'on ressent lorsque l'on est dans un aéronef et que ce dernier « tremble » ou « vibre » assez violemment. L'aéronef ne perd en réalité que quelques mètres d'altitude dans ces variations d'air.

Les "trous d'air" affectent donc plus les avions que les montgolfières, mais celle-ci lorsqu'elles subissent ces turbulences sont beaucoup plus affectées. C'est pourquoi les montgolfières ne peuvent voler que dans certaines conditions météorologiques ou les turbulences sont faibles.

En conclusion, les avions supportent mieux que les montgolfières les conditions météorologiques difficiles. On en déduit qu'un aéronef possedant des ailes est plus efficace pour voler malgré des conditions météorologiques particulières (vents forts, orages, turbulences) qu'un aéronef qui n'en n'a pas.

Conclusion

D'après notre étude, un aéronef peut voler sans ailes. Cependant, un aéronef avec des ailes est plus efficace qu'un aéronef qui n'en

possède pas comme la montgolfière. En effet, un avion vole plus vite qu'une montgolfière et résiste mieux aux conditions météorologiques difficiles.

L'histoire nous rappelle d'ailleurs que les aéronefs possédant des ailes sont préférés à ceux qui n'en n'ont pas : les dirigeables (sorte de montgolfières motorisées) suite à de nombreux accidents ont été jugés trop dangereux et ne furent plus utilisés à partir de 1937 (Hindenburg).

Reste à savoir si des aéronefs, sans ailes, plus efficaces que les avions, ne vont pas être inventés dans le futur. Peut-être des fusées (voir expérience) si leur mouvement pouvait être contrôlé avec précision et si le prix étais plus accessible.